PENULIS: GITA OKTAVIOLA

Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan riak luka yang sulit terhapus oleh waktu. Vivi, seorang perempuan Tionghoa yang kini bekerja sebagai psikolog klinis di Makassar, menuturkan kisah hidupnya yang penuh duri.

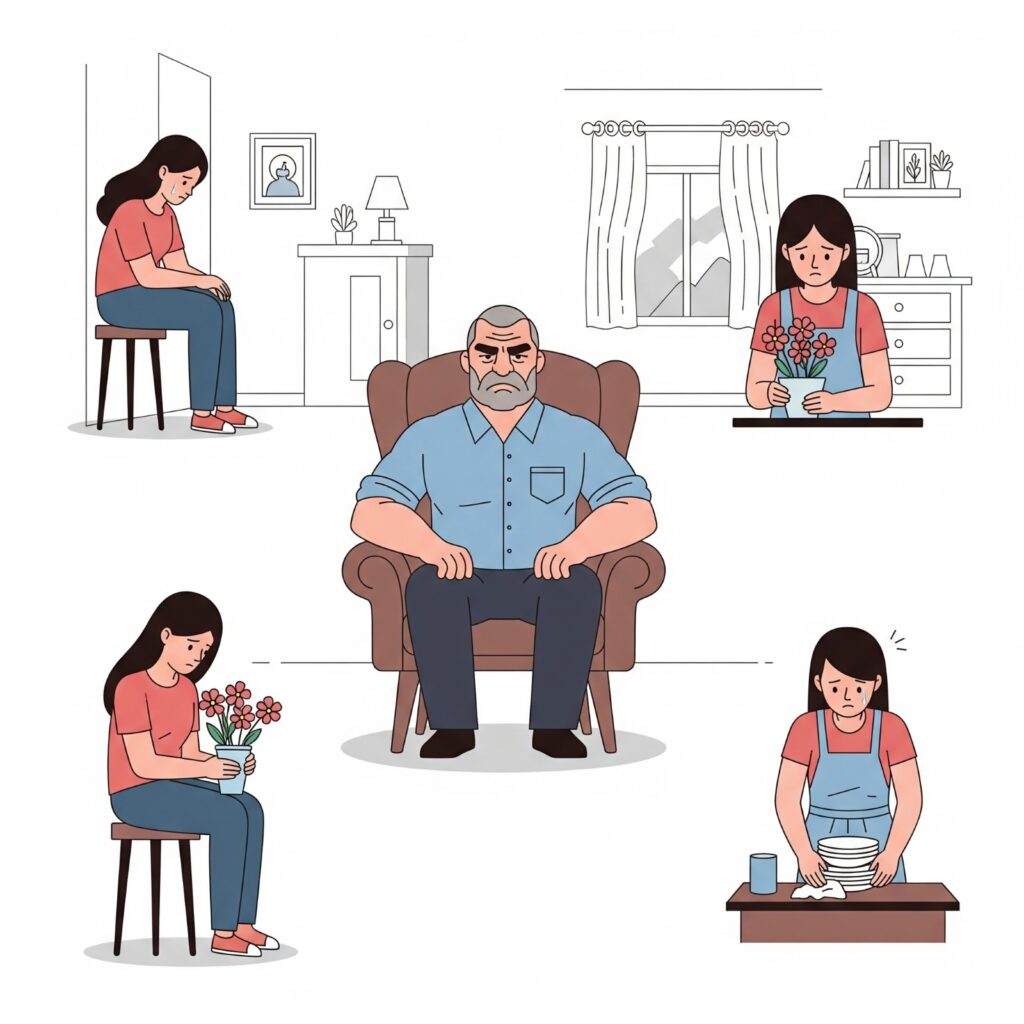

Berulang kali, senyum tipis Vivi memendam pilu. Ia mengalami ketimpangan gender yang ia rasakan sendiri sejak belia dalam keluarganya, sebuah luka yang tak kunjung sembuh akibat budaya patriarki yang mengakar kuat.

“Bagi banyak keluarga Tionghoa, anak laki-laki adalah segalanya. Mereka penerus marga, pemegang kuasa, dan selalu diutamakan,” ucap Vivi pelan namun tegas.

Budaya patrilineal dan patriokal yang diwariskan turun-temurun menempatkan perempuan seperti dirinya di posisi pinggir. Ia, yang sejak remaja ikut membesarkan bisnis keluarga bernama Hermin Salon, harus rela menyaksikan adik laki-lakinya, JH, menikmati hasil jerih payah tanpa pernah bersusah payah.

Vivi tak hanya menjadi tulang punggung di balik kesuksesan keluarga, tetapi juga kerap menjadi sasaran perlakuan tak adil hingga merasa didiskriminasi.

Luka Vivi kian dalam saat dirinya harus menjalani operasi katarak. Dengan penglihatan yang hanya tersisa 30 persen, ia terpaksa menunda operasi karena hak-haknya atas harta warisan dipersulit.

“Saya yang cari pembeli tanah warisan, tapi mereka mempermainkan saya. Bahkan saya dipaksa tanda tangan surat untuk tak lagi menghubungi adik saya, padahal saya cuma butuh biaya operasi,” katanya getir.

Dalam setiap kalimatnya, Vivi mengajak kita merenung. Ia menolak keras budaya yang menomorsatukan anak laki-laki dan menindas perempuan.

“Ketika anak laki-laki terlalu dimanjakan, mereka tumbuh jadi pribadi yang serakah dan egois. Ini yang saya lihat sendiri. Budaya seperti ini hanya melahirkan luka,” jelasnya.

Baginya, warisan terbesar yang seharusnya diwariskan bukanlah harta, melainkan nilai empati dan keadilan. Vivi berharap kisahnya menjadi cermin bagi keluarga-keluarga lain agar berani memutus mata rantai ketidakadilan.

“Jangan bermegah di atas keringat orang lain. Siri’ na pacce’. Harga diri dan empati itu yang seharusnya kita jaga,” pungkasnya lirih.

Kisah ini tak hanya milik Vivi seorang.

Kisah ini banyak dialami perempuan, dan tidak sedikit yang memilih pasrah, diam, dan pada akhirnya ikhlas membalut luka dengan cara masing-masing.

Namun di antara banyak yang diam, Grace Yuanita Plembong salah satu yang juga akhirnya berani bersuara.

Grace, sapaannya. Perempuan muda yang saat ini bekerja di salah satu bank ternama di Makassar. Saat dikonfirmasi Makkunrai.com, ia mengenang masa kecilnya dengan penuh keprihatinan.

Ia tumbuh dalam keluarga yang memegang kuat budaya patriarki, di mana anak perempuan selalu ditempatkan di posisi kedua setelah anak laki-laki. Sejak kecil, Grace sudah terbiasa dibebankan tugas-tugas domestik, mulai dari membersihkan rumah hingga membantu urusan dapur, sementara saudara laki-lakinya lebih banyak diberi keleluasaan.

“Saya selalu dengar kalimat ‘perempuan harus bisa urus rumah’ sejak kecil. Seolah-olah masa depan saya sudah ditentukan hanya sebagai ibu rumah tangga,” ujar Grace.

Harapan orang tuanya terhadap masa depannya terkungkung oleh norma gender yang kaku. Pendidikan dan karier bukanlah prioritas, sebab perempuan dianggap lebih pantas mengurus keluarga daripada mengejar cita-cita profesional.

Tak hanya soal masa depan, Grace juga merasakan ketimpangan dalam hal kebebasan. Pilihan berpakaian, pergaulan, bahkan cara berbicara kerap dikontrol ketat dengan dalih menjaga nama baik keluarga.

“Saya sering iri dengan saudara laki-laki yang bisa bebas keluar malam tanpa dicurigai. Sementara saya harus terus menjaga sikap agar tidak dicap ‘tidak sopan’,” katanya.

Perlakuan seperti ini, menurut Grace, lama-kelamaan menumbuhkan rasa rendah diri dan membuatnya ragu untuk menyuarakan pendapat.

Perbandingan yang terus-menerus antara dirinya dan saudara laki-laki juga meninggalkan luka emosional. Setiap kali dia dianggap tidak cukup baik hanya karena tidak memenuhi ekspektasi ‘perempuan ideal’, harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit.

“Apa pun yang saya lakukan rasanya selalu kurang di mata keluarga. Prestasi saya di sekolah dan di tempat kerja seperti tak ada artinya dibanding adik laki-laki saya,” ucapnya.

Grace percaya, ketimpangan gender tidak terjadi begitu saja, tapi diwariskan melalui ucapan, aturan, dan keputusan kecil dalam keluarga yang membedakan peran anak laki-laki dan perempuan.

Stereotip ini kemudian terus berkembang, membatasi kesempatan anak perempuan untuk tumbuh maksimal. Ia juga menyoroti bagaimana isu-isu seperti pelecehan dan kekerasan seringkali lebih membayangi perempuan, yang sejak kecil diajarkan untuk pasif dan tidak mampu melindungi diri sendiri.

Sebagai refleksi, Grace berharap pola asuh dalam keluarga bisa berubah. Ia mengajak para orang tua untuk mulai mengajarkan tanggung jawab yang setara kepada anak-anak mereka, tanpa memandang jenis kelamin.

“Baik laki-laki maupun perempuan, semua bisa diajarkan merawat rumah, mengejar karier, dan mengambil keputusan besar. Keadilan dimulai dari rumah,” bebernya.

Keberanian Bersuara

Kisah Vivi dan Grace juga tak jauh berbeda yang dialami Herlin Nathalia.

Herlin menjelajah ingatan tentang masa kecilnya saat ditemui oleh makkunrai.com. Ia menyebutkan, masa kecilnya selalu beriringan dengan beban tugas domestik yang tanpa disadari diwariskan turun-temurun dalam keluarganya.

Sejak kecil, ia sudah akrab dengan sapu, kain pel, dan dapur, sementara saudara laki-lakinya terbebas dari kewajiban serupa.

“Perempuan harus bisa urus rumah,” begitu yang selalu ia dengar sejak kecil.

Herlin melihat bagaimana budaya patriarki masih mengakar kuat di banyak keluarga, termasuk dalam harapan orang tua terhadap masa depan anak-anaknya.

Stereotip yang menempatkan perempuan hanya cocok menjadi perawat, guru, atau ibu rumah tangga membuat banyak anak perempuan tak diberi ruang bermimpi besar.

“Kami seperti diatur jalurnya. Perempuan dianggap tak pantas bercita-cita jadi pemimpin atau ilmuwan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herlin juga merasakan bagaimana kontrol dan pembatasan terhadap anak perempuan kerap dilegalkan atas nama kehormatan keluarga.

“Saya tidak sebebas saudara laki-laki saya. Pergaulan, pakaian, bahkan sekadar keluar rumah selalu diawasi. Semua itu atas nama menjaga nama baik keluarga,” katanya.

Situasi ini, menurutnya, perlahan meruntuhkan kepercayaan diri dan menanamkan rasa bahwa dirinya tak sepenting anak laki-laki.

Herlin menyadari bahwa ketimpangan gender dalam keluarga diwariskan secara halus: lewat ucapan, aturan, dan keputusan sehari-hari yang tampaknya sepele tapi berdampak besar.

“Bahkan orang tua yang tampaknya adil sering tanpa sadar membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak perempuan dan laki-laki,” tambahnya.

Lebih dari itu, ia menyoroti bagaimana anak perempuan lebih rentan terhadap berbagai isu kekerasan, pelecehan, hingga pernikahan dini, semuanya berakar dari ketidaksetaraan yang sejak kecil ditanamkan.

Perempuan, kata Herlin, kerap ditempatkan dalam posisi lemah dan bergantung, sehingga sulit melindungi diri atau memperjuangkan haknya.

Sebagai penutup, Herlin menyerukan pentingnya perubahan pola asuh yang setara.

Menurutnya, anak laki-laki dan perempuan harus diberi ruang yang sama untuk tumbuh, bermimpi, dan memikul tanggung jawab.

“Keadilan gender harus dimulai dari rumah. Anak perempuan bukan warga kelas dua. Mereka berhak dihargai dan didukung, bukan dibatasi,” tegas Herlin.

Tentu, berikut saya susunkan narasi berita bergaya human interest berdasarkan wawancara dengan Rahma Amin:

Perempuan dan Belenggu Patriarki yang tak Kunjung Sembuh

Akademisi Perempuan yang telah lama menaruh perhatian pada isu-isu gender, Rahma Amin, mengatakan kenyataan ini adalah ketimpangan antara perempuan dan laki-laki yang tak lahir dalam semalam.

Budaya patriarki, yang begitu kuat mencengkram kehidupan masyarakat, telah tumbuh dan mengakar sejak ribuan tahun lalu, mengatur cara kita memandang peran dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat hingga hari ini.

Menurut Rahma, akar budaya patriarki bermula ketika masyarakat mulai beralih dari pola hidup berburu dan meramu ke pola bercocok tanam.

“Sejak saat itulah laki-laki mulai menjadi patron, pemegang kuasa dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan perlahan-lahan ditempatkan sebagai kelas kedua,” ujar Rahma.

Cara pandang itu, lanjutnya, semakin diperkuat oleh tafsir-tafsir agama yang cenderung misoginis dan kemudian diwariskan lintas generasi.

Kekuasaan Mengontrol Tubuh Perempuan

Tak hanya soal posisi sosial, Rahma juga menyoroti bagaimana kekuasaan mengontrol tubuh perempuan.

Merujuk pada teori Foucault, ia menjelaskan bahwa wacana sosial membentuk norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan, termasuk cara berpakaian, berperilaku, hingga cara berbicara.

“Wacana maskulinitas masih sangat dominan. Laki-laki diuntungkan oleh sistem ini, dan itulah mengapa patriarki terus bertahan,” jelasnya.

Ketimpangan gender, menurut Rahma, juga diperkuat oleh norma sosial dan adat istiadat yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

“Ada hal-hal yang perlahan mulai berubah, seperti kesadaran soal perkawinan anak. Tapi praktik-praktik seperti sunat perempuan masih ada di beberapa daerah. Ini contoh bagaimana norma yang merugikan perempuan tetap bertahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun perempuan kini semakin banyak yang terlibat di ruang publik, beban domestik tetap melekat kuat.

Rahma menyebut Undang-Undang Perkawinan yang belum progresif, serta tafsir agama yang bias, sebagai faktor yang membuat perempuan masih diposisikan sebagai pengasuh rumah tangga.

“Padahal, semua peran dalam rumah bisa dipertukarkan,” katanya tegas.

Rahma juga mengkritik sistem hukum dan kebijakan yang kerap gagal melindungi perempuan.

“Karena pembuat kebijakan masih mayoritas laki-laki dengan perspektif patriarkis, produk hukumnya pun sering kali tidak adil bagi perempuan,” ujarnya.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh media massa dan budaya populer yang terus mereproduksi nilai-nilai patriarki.

“Perempuan masih sering diposisikan sebagai objek kecantikan, bahkan sebagai objek seksual. Ini harus diubah,” tegasnya.

Sebagai solusi, Rahma menekankan pentingnya menciptakan budaya baru yang adil gender melalui pendidikan, hukum, dan wacana agama.

Ia juga mengajak orang tua mulai melakukan perang pada budaya patriarki ini dari rumah: jangan lagi menempatkan anak laki-laki di atas anak perempuan.

“Kita tidak bisa menghapus bias gender sepenuhnya, tapi kita bisa belajar untuk tidak menormalisasinya. Kesadaran adalah langkah awal menuju perubahan,” pungkas Rahma.